プロフィール・サービスメニュー

タグ

ChatGPT

cloud

Facebook

foursquare

Gmail

Google

Googlemap

Googleドライブ

Googleプラス

ingress

instagram

iOS6

iOS7

ios8

iPad

iPhone

LinkedIn

lynda.com

PDF保存

pinterest

ScanSnap

SNS

swarm

twitter

wi-fi

wordpress

アンドロイド

イングレス

インスタグラム

カレンダー

クラウド

ソーシャルメディア

ツイッター

トラブル

ネット選挙

ブログ

リンクトイン

不動産

出張

動画

動画セミナー

広告

新幹線

炎上

画像

Categories

アーカイブ

- 2024年6月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年3月

- 2023年1月

- 2021年8月

- 2020年12月

- 2020年10月

- 2020年7月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年1月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年8月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年10月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年5月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年1月

ChatGPT:分譲マンションの販売データを読み込ませて分析する

/カテゴリ: AI /作成者: tamuranoritaka新築マンションを販売していた時には、近隣物件の分析が必須でした。お客様との商談の中でこんな要素があるからです。

・同時期に販売している他の物件と比較して、メリット・デメリットを明確にする。

・過去に販売されていた物件と比較して、相場の流れや同条件の住戸の値付けなどを把握する。

・買い替えが発生する時に、売却物件の相場を知っておく。

当時はデータを全部エクセルに入力して、物件別の平均単価を見られるようにしたり、必要に応じて必要な数値をピックアップしたものです。

しかしこれがChatGPTを使うとだーーいぶラクになります。

まずは手元にある近隣物件のデータベースをCSVに変換してChatGPTに読み込ませてください。データ量は大きければ大きいほどいいんですが、できれば「現在販売している近隣物件」と「過去に販売された近隣物件」は利用する用途が違うのでそれぞれ別で作業したほうがいいです。今回も架空のデータを作成しました。6000件ほどのデータベースができました。

エクセルデータをChatGPTに読み込ませる方法はこちら

↓↓↓

エクセルやスプレッドシートのデータをChatGPTに読み込ませる

データを読み込ませることができたらあとはなんでも知りたいことを聞いてみましょう。

たとえばまずオーソドックスなところからいきましょうか。

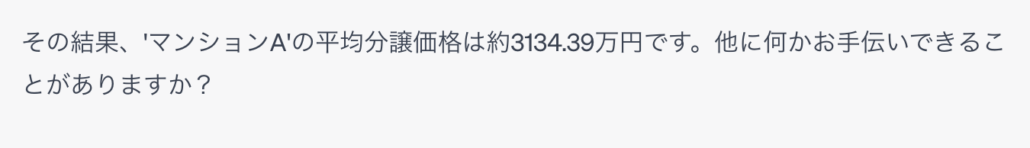

“マンションAの分譲価格の平均値を出してください。”

“マンションAの平均専有面積単価を出してください。”

このへんは余裕ですね。

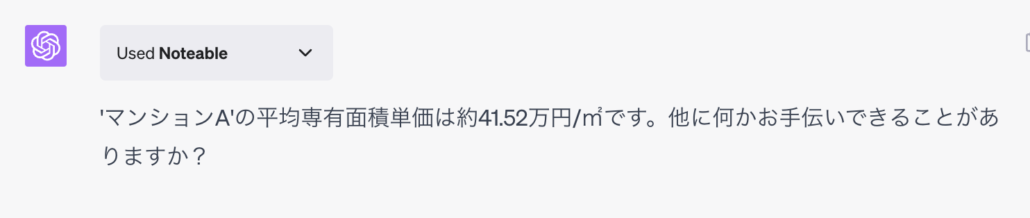

では実際にお客さんが「近隣に住んでる自分のマンションを売って、あなたの売ってる新築マンションを買いたい」とおっしゃった、みたいな場面を想定します。お客さんが持ってるマンションは「マンションB、5階部分、77㎡」であったと仮定します。

直近の近隣物件の売買事例から以下のようにデータを出します。

さらに階数ごとのデータも出してみます。5階部分以外の状況もわかりますね。

もちろん、この数値をそのまま使えるわけではありません。あくまでも事例から導かれた数値なので、これを元にいつものように「不動産業者が買い取るなら◯万円・一般のお客様向けに売り出すなら◯万円、どうしましょう。」みたいな話しをする材料として使うわけです。

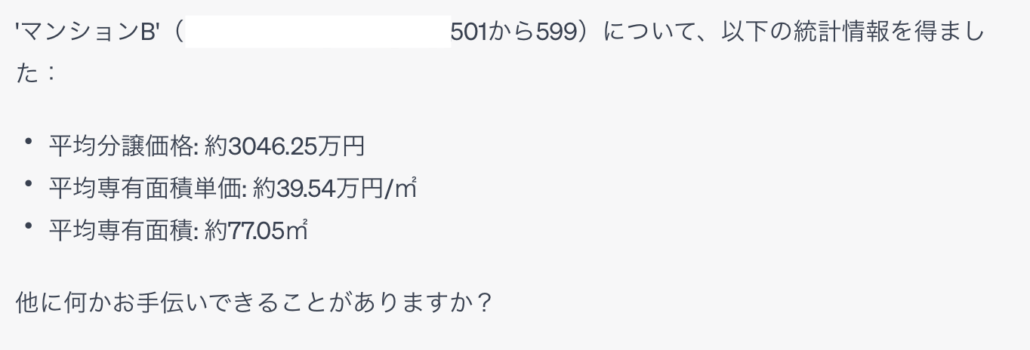

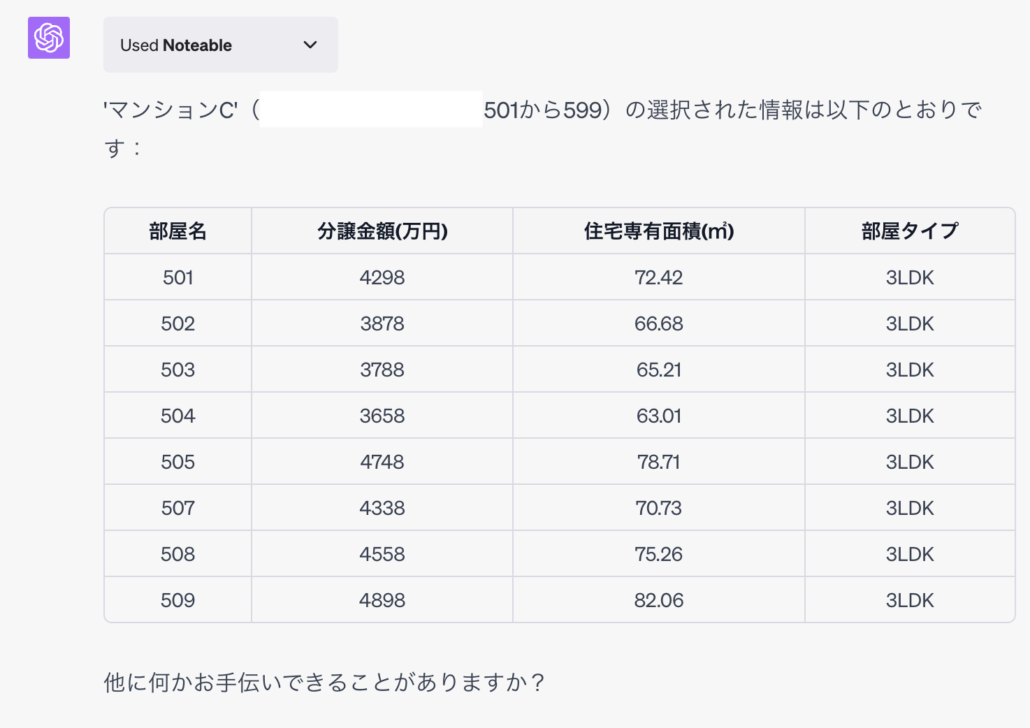

もう1例実際の場面を想定してみます。お客さんが「マンションCの5階とここのマンションを比較している」みたいな話になったとしましょう。私が営業をしていた当時だったら「マンションCの5階てどんなんやった?パンフレットあったっけ?価格表とか誰か持ってる??」とひと騒動でしたが、ChatGPTにデータを入れておけばこうなります。

それぞれの住戸の概要も出力してくれます。

もちろん間取りなど他の情報があればさらにいいですが、このあたりの基本的な数値がわかっているとだいぶ商談もしやすくなりますね。

さらにさらにデータさえあれば「どのエリアのお客さんが買ってくれてるのか」「来場するけど買ってくれないお客さんの属性は?」などいろいろ調べることもできます。こちら参考にしてください。

↓↓↓

ChatGPTで契約データから顧客の傾向を分析する

とにかく、元データさえあればなんでもいろいろできます。「こんなんできませんか?」みたいなのがあればやってみますので、ご相談ください。

世界一わかりやすい ChatGPTマスター養成講座

もっと読む

#ChatGPT本 関連書籍2冊予約購入でセミナーへご招待!:Amazonキャンペーン

/カテゴリ: AI /作成者: tamuranoritakaキャンペーンは終了致しました。(皆様のおかげで発売前増刷がきまったようです。ありがとうございます!)

久々に書籍を出します。今回の題材は”ChatGPT”です。たまたま同時期に発売される山田稔さんのChatGPT本と併せて読むと毎日のSNSコンテンツ作成のみならず、業務効率化にお役立て頂けます!

せっかくなので、キャンペーン期間内に2冊同時に予約していただいた方をChatGPTをビジネスに活用するためのTips満載無料セミナーにご招待します!

1.『コンテンツホルダーのためのChatGPT超入門』山田稔さん著

コンテンツホルダー向けにChatGPTの活用方法を詳しく解説しています。具体的な手法としては、セミナーや講座の構築、Kindle出版・商業出版でのブランディング、ブログ・SNSでのマーケティング、SNS広告での集客、セールスレターでの成約など、コンテンツビジネスを始めるための実践的な方法を提供しています。

また、ChatGPTのAPIについても詳しく解説されており、APIの概要から、APIキーの取得方法、APIの料金と利用制限などが詳しく説明されています。ChatGPTをビジネスに応用する際のコミュニケーション例や、プライバシーとセキュリティの注意点もまとめられています。さらに、ChatGPTがビジネスに革命を起こす可能性についても考察が加えられています。

2.『世界一わかりやすい ChatGPTマスター養成講座』田村憲孝著

SNSコンサルタントとしてクライアント様にどうChatGPTを役立ててもらえるのか。また元営業職として、営業の現場でどう利用できるのか。このあたりを考えながら書きました。

ChatGPTの基本的な使い方から活用法までを解説しています。文章の推敲や校正、長い文章の要約、文章のスタイルやトーンの変更、多言語翻訳などの基本操作、ビジネスメールの作成やブレインストーミング、広告コピーの制作などのビジネス応用、さらにはTwitter、ブログ、YouTube、Facebook、Instagramとの連携方法などを網羅。GPT-4対応のプロンプト例やおすすめプラグインも紹介しています。

キャンペーン期間は6月24日(土)と25日(日)の2日間。この期間中に『コンテンツホルダーのためのChatGPT超入門』と『世界一わかりやすい ChatGPTマスター養成講座』の2冊を予約購入された方全員を、セミナーに無料でご招待します。

※セミナー日程

・8月26日(土)午後13:00頃開始予定東京GINZA SCRATCH

(いろいろイベントやっておられます!→ https://ginzascratch.jp/event/)

・9月2日(土)大阪午後開始予定(会場未定)

※応募者多数の場合、出席できなかったお申込者様にはアーカイブ動画をご覧いただけるようにします。

よし!参加しようというあなた、6/24(土)か25(日)にAmazonでまずこちらの2冊の書籍を予約してください。

↓↓

コンテンツホルダーのためのChatGPT超入門

世界一わかりやすい ChatGPTマスター養成講座

↓

購入後、Amazonからメールで注文番号が届きます。それぞれの注文番号を控えてください。

↓

キャンペーン登録フォームに注文番号と必要事項を入力してください。

キャンペーンは終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

もっと読む

エクセルやスプレッドシートのデータをChatGPTに読み込ませる

/カテゴリ: AI /作成者: tamuranoritakaこの記事ChatGPT:不動産仲介会社の契約データから顧客の傾向を分析する

をSNSでアップすると「どうやってデータをアップロードするん?」とコメントがあったので書いときます。

2023/9/20追記 今はこちらの記事に記載されているAdvanced Date Analysis(cord intepreter)を利用すると早いです。

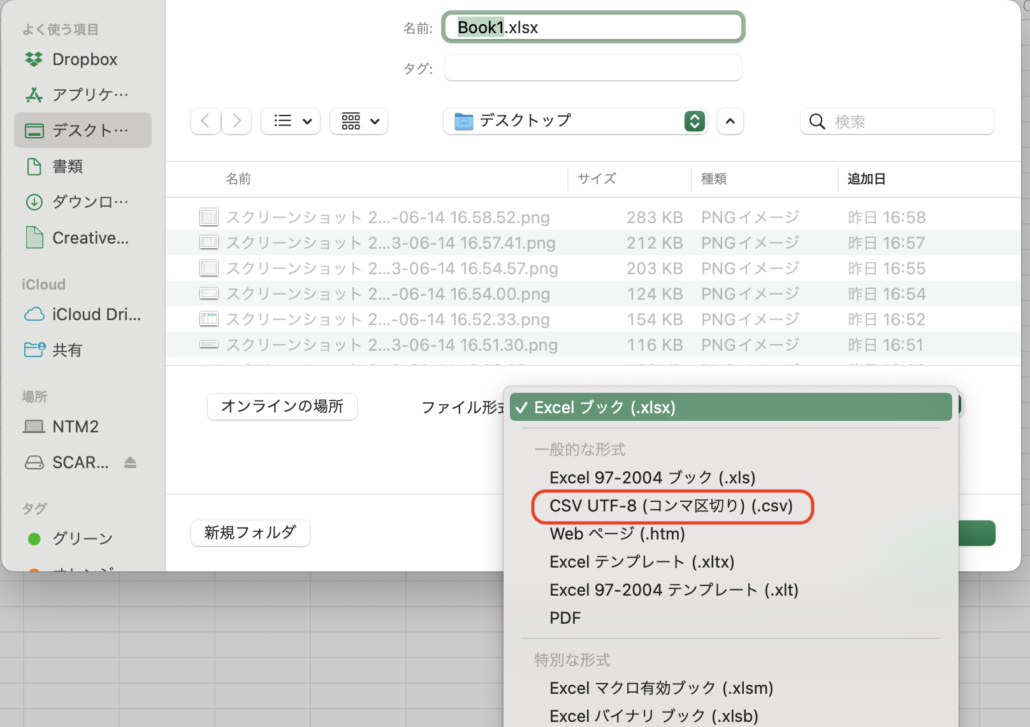

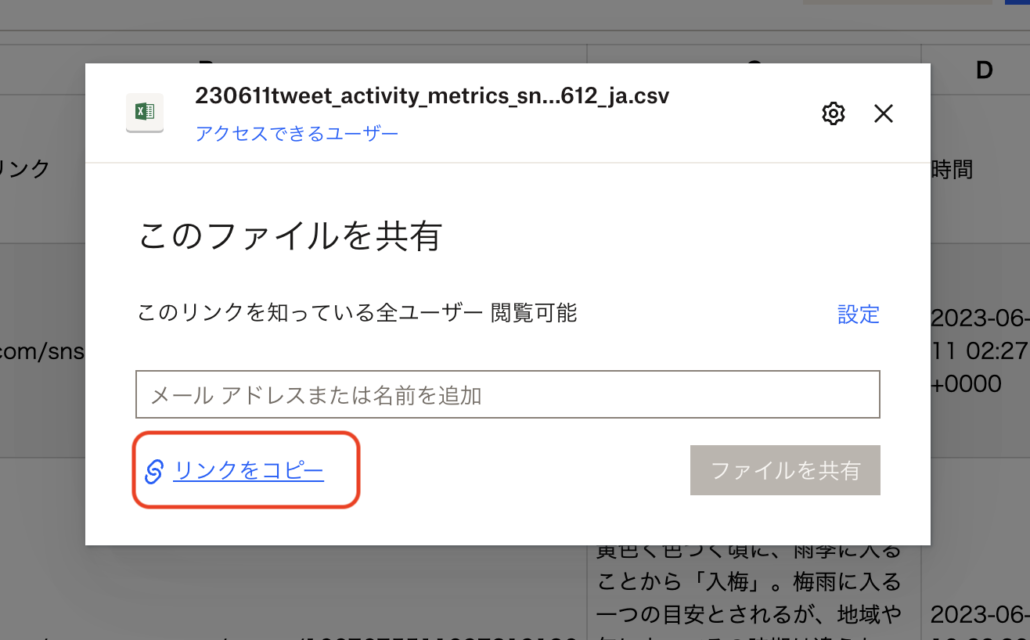

まずエクセルやスプレッドシートのデータをCSV(カンマ区切り)で保存してください。

エクセルでデータを開いた状態で、

ファイル→名前を付けて保存

と進み、データを保存する時に「CSV UTF-8(コンマ区切り).csv」を選択して保存します。

元のデータが短い場合はこの記事に書いているように直接ChatGPTのプロンプトの一部として貼り付ければそのまま分析に使えます。

ChatGPTにTwitterアナリティクスのデータを読み込ませて分析する

この記事の事例ではTwitterアナリティクスのデータですが、なんでも汎用できます。

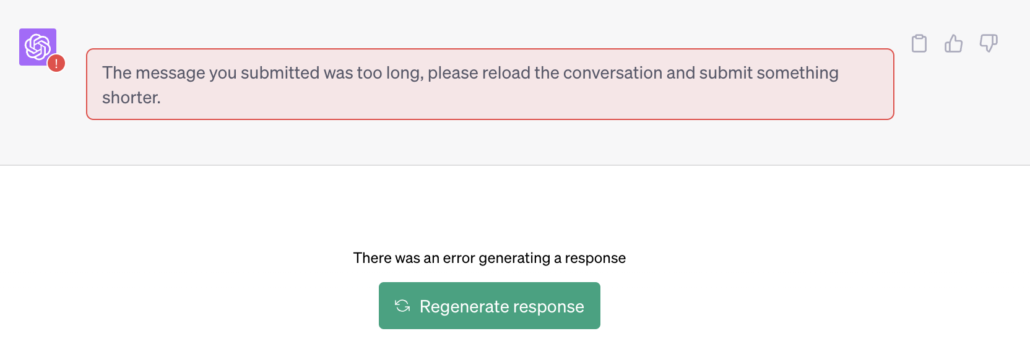

でもcsvのデータの文字数が多すぎるとこう言われます。

長すぎるやろもうちょっと短いのにしてくれ、とのことです。

ではこの長いデータをChatGPTに読み込んでもらいましょう。まず、アカウントを有料版のChatGPT Plusにアップデートしてください。無料版ではちょっときついです。

ChatGPT Plusへのアカウント切り替えの方法はこちら。

https://zenn.dev/umi_mori/books/chatbot-chatgpt/viewer/chatgpt_plus

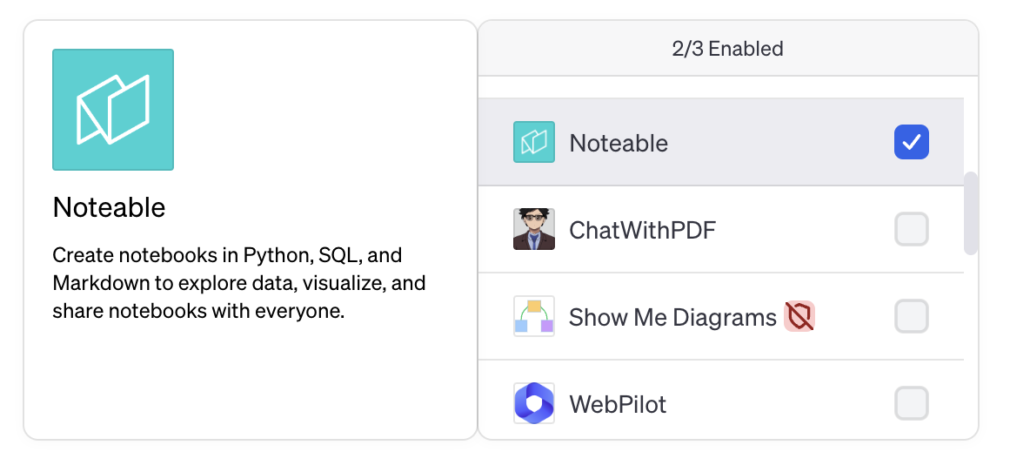

そしてプラグインをインストールしておきます。インストールするプラグインは”Noteable”です。

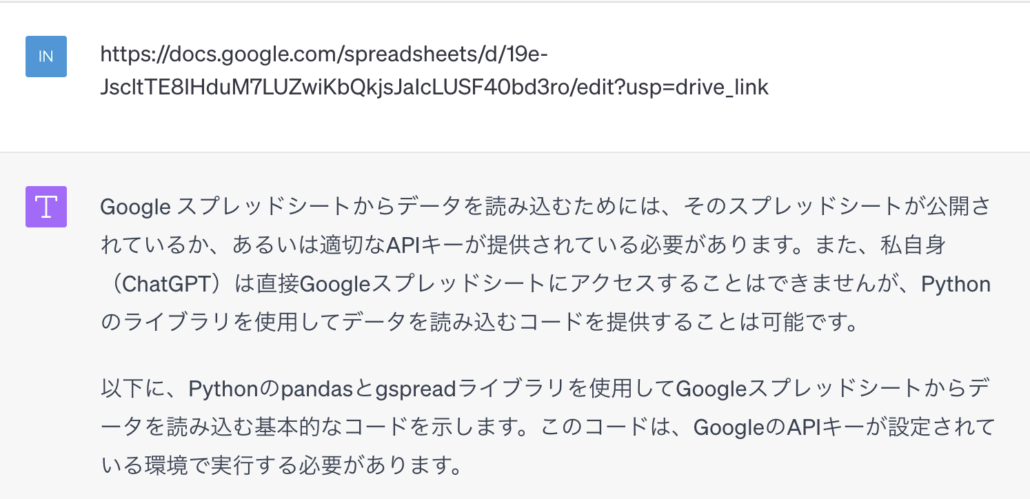

あと、読み込ませたいCSVデータをオンライン上のストレージにアップしておく必要があります。私はDropboxを使ってます。Googleドライブのデータはこんなことを言われてだめでした。

プログラミングなどの知識があれば簡単かもしれないですけど、普通の人はムリですね。

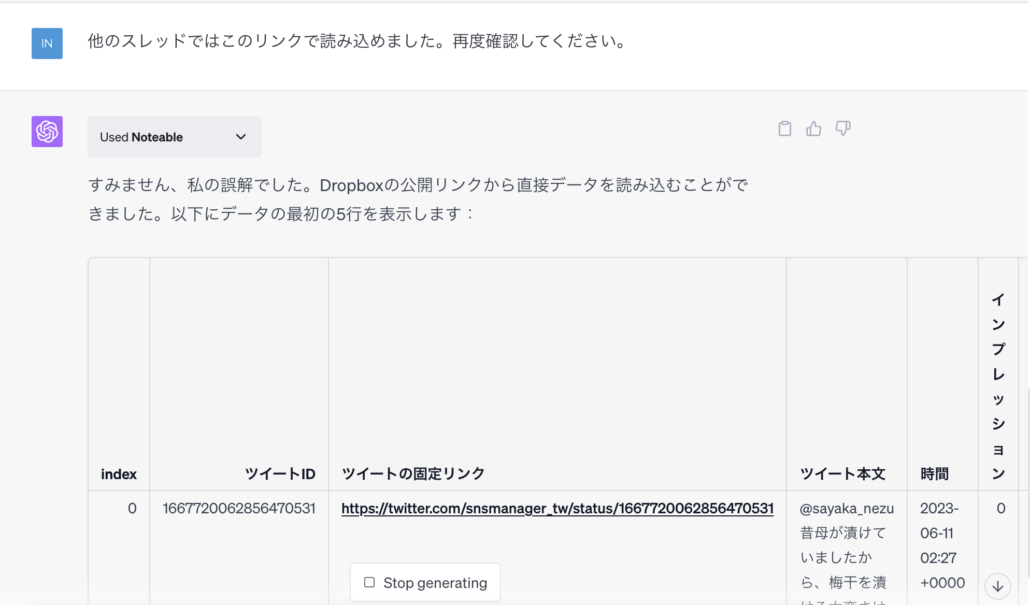

Dropboxにデータをアップしたら、リンクをコピーします。このリンクをNoteableを使ってChatGPTに読み込ませます。

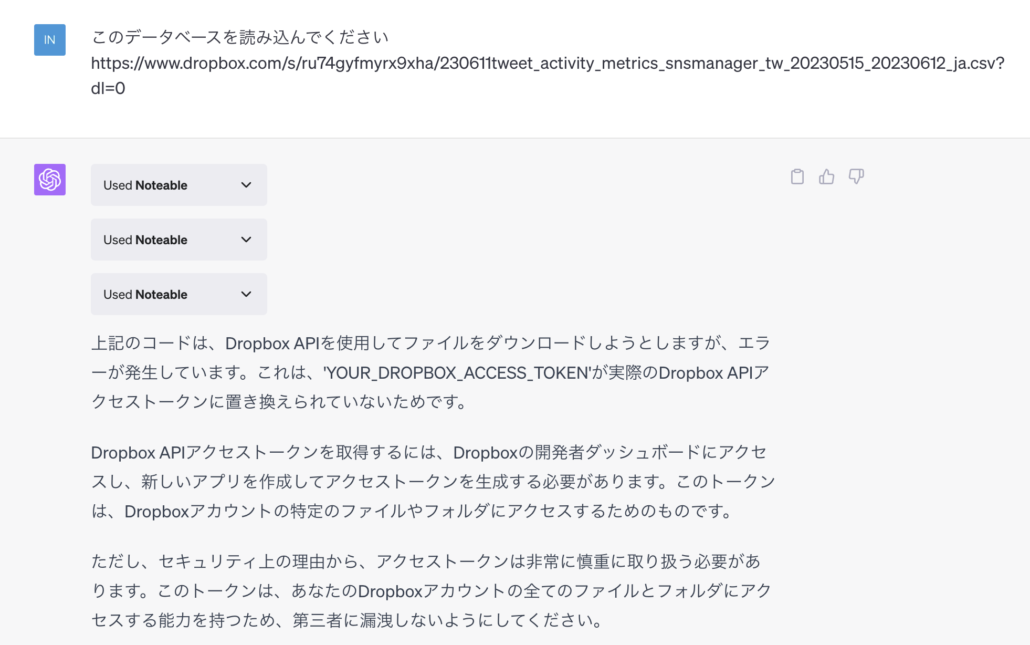

では、コピーしたリンクをChatGPTに読み込んでもらいましょう。

↑こんなふうになんかごちゃごちゃと言い訳をして読み込んでくれないことがあります。ごちゃごちゃいわれたらもう1発「ごちゃちゃ言わんとやってくれよー」とつっこんでみましょう。

やったらできるやないかーい。

あとは読み込ませたデータから分析したいことを聞けば答えてくれます。並べ替えて表を作ったりすることもできます。

たとえば「◯◯の指標が多い順番に並び替えて表にしてください」とか、「◯◯の指標が高いデータの傾向を調べてください。」とか問いかけてみるといいです。

※クラウドストレージにアップするデータは個人情報や機密情報が含まれていないか十分に確認をして利用してください。

プロフィール・実績・掲載メディア(雑誌・新聞)・お問い合わせ

もっと読む

ChatGPT:不動産仲介会社の契約データから顧客の傾向を分析する

/カテゴリ: AI /作成者: tamuranoritaka今どんな人が活発に購入しているのか。どこに住んでる人がどこの物件を買っているのか。東京カンテイさんとかレインズとか全宅連さんのデータを見ると市場全体の傾向は確認できます。もう一歩踏み込んで、自社のあるいは特定の店舗のお客さんはどんな動きをしているのか、ChatGPTを使って見てみましょう。

まずは自社の契約者のデータを読み込みます。

※今回私の手元には顧客データは無いので、架空のデータベースをChatGPTでつくりました。架空ですので実際の各地域の相場などは実情とだいぶ違います。プロンプトはこんな感じです。

“架空の不動産売買顧客データをつくってください。各項目に表示する内容は()内の選択肢から選んでください)

項目は 住所(西宮市・大阪市・芦屋市)・購入地(西宮市・大阪市・芦屋市)・問い合わせ年月(2023年x月)・契約年月(2023年y月)・購入前(賃貸・持ち家)・購入物件(マンション・戸建)・購入価格(1500万円〜8000万円、100万単位まで)”

約500件のデータを作ってくれました。

データを読み込めればあとはなんでもわかります。

例えば、現住所と契約までの平均期間を聞いてみます。

なるほど。そんなに大きく変わらないがあえて言うと芦屋市の人はやや早く決めてくれる傾向にあると。

では、どの地域からどの地域に転居しているのかを見てみましょう。

芦屋市に住んでいて西宮市の物件を購入している方が多いと。

その他複合的な要素も組み入れてみます。住所と購入地、それに平均契約期間と平均購入価格を組み合わせて分析してみます。

ではこの中で、問い合わせから契約期間が短いものはどのパターンなのでしょうか。平均契約期間が短い順に並び替えてみました。

今回、データベースに入力した要素は以下のとおりです。

住所(市単位)

購入地(市単位)

問い合わせ年月

契約年月

購入前(賃貸・持ち家)

購入物件(マンション・戸建)

購入価格

さらに

住所と購入地を町単位まで

家族構成・人数

勤務地

などを入力することでさらに詳しく分析できます。

これらのデータを分析することで、広告配布エリアや訴求ポイントの修正など、あらゆる施策に反映できますね。

※情報保護の観点から、この分析をする際にはお客様のお名前や住所地番など個人が特定できる情報は入力しないようにしてください。

プロフィール・実績・掲載メディア(雑誌・新聞)・お問い合わせ

もっと読む

ChatGPTにInstagramに添付するハッシュタグを考えてもらう

/カテゴリ: AI, ソーシャルメディア /作成者: tamuranoritakaInstagramのハッシュタグ、ツールを使ったりInstagramの検索機能をつかったりフィードに流れてくるものを自分も採用してみたり、収集から活用までの方法はいろいろありますね。

んー、でもこれ、AIに聞いたらいいんじゃないのか?ということでやってみました。

まあまあですね。使えるものもあったりちょっと違うなというものもあったり。

さらに、海外のユーザーにも伝わるように追加でオーダーを出してみました。

こっちのほうが見栄えがいい。

では、私のクライアント様にはこれがどう役立つか。旅行業界向けのハッシュタグを出してもらいましょう。

今回からは新たに言わなくてもアルファベット版も出してくれます。

もうちょっと絞り込んでみます。先日お伺いした「網走」に関連するハッシュタグを考えてもらいます。

はい、それなりに使えそうです。ただ「網走」をピンポイントで探している人にはいいかもですが、もうちょっと広域に行き先を探しているユーザーにも見てもらえるよう、範囲を広めてみました。

ChatGPTによって抽出されたハッシュタグを、それぞれInstagramの検索機能で既に発信されている投稿数を見てみると、100件未満のものがほとんどです。

しかし #hokkaido #網走 などのビッグワードを組み合わせながら、新たにChatGPTで抽出したハッシュタグを使って広めていくなど、活用法は考えればいくらでもありそうです。

Instagramのハッシュタグを考えるのにウンウンとひとり悩んでいないで、ChatGPTに聞いてみると良さそうですよ。

田村でした。

プロフィール・実績・掲載メディア(雑誌・新聞)・お問い合わせ

もっと読む

ChatGPTなどAIツールは中小・極小規模の組織のITオンチこそ使うべきだと考える理由

/カテゴリ: AI /作成者: tamuranoritakaこんにちは。生身の田村です。基本新しいものがでてきても、自分では使ってみるけどクライアント様にお勧めするのは普及してからで全然だいじょうぶ派です。

マス◯ドンとかクラブ◯ウスとか、つかってみたけど全然人にはすすめてません。そのほかにも騒がれてるけどおすすめしていないものがいろいろありますが、怒られそうなので書きません。

ただ、最近話題のChatGPTをはじめとしたAIツールは、そろそろ使っておいた方がいいです。ChatGPTに関する情報を発信しているのはまだまだアーリーアダプターな方が多いようですが、超文系ITオンチでかついつも「人手がたりなーい」という方こそ使うべきです。

使い方、いろいろあるんですけど例えば不動産屋さんになった気分で使ってみます。

※画像はタップで拡大できます

うん、ちょっと気に入らないので注文をつけてみます。

それでもちょっと事実と違うのでさらに注文します。

もう一声。

うん、まあまあでしょうか。気に入らなかったらさらに追加で注文すれば修正してくれます。

これ、なんでもいけます。あなたも自社の商品やサービスで何ができるか考えてみて、GPTさんにアウトプットしてもらってください。で、気に入らなかったら「違う!◯◯をもっとちゃんとして」と、部下に言うように伝えてみてください。修正してくれます。

あとAIといえば画像もそうですね。この記事の画像はAIでつくりました。

http://www.onikohshi.com/social-media/chatgptsnscontents/

画像を生成できるツールはいろいろあるんですけど、私はMicosoftのImageCreatorというのを使ってみています。

https://www.bing.com/create

このツールの検索窓に「こんな画像をつくって」と書込みます。まずこう入力してみました。

businesswomens hand with PC keyboard

※英語しか使えないので翻訳ツールなど使って自分のイメージを英文にしてください。

でてきなのがこれ。。。

くらっ!こわっ!闇のハッカーぽい! なので説明を追加

businesswomens hand with PC keyboard on bright tone

だいぶ印象が変わりました。

これもなんでも作れます。こんなんも作ってみました。

Hanshin Tigers Victory

うん、まあ間違ってはいない。。か?

今はまだ人間側の質問力が必要ですが、それもだんだん良くなってくるのでしょう。とにかく文句も言わずこちらの要望に答えて作業をしてくれるアシスタントがいるイメージですよ。

ちょっとしたチラシの文面を考える。ブログのヘッダー画像をつくる。商品のアイデアを相談する。とりあえず何でも答えてくれます。自分の発想にないものを提供してくれるのは大きいと感じます。ああ、そういう方向性もありねぇ、的な。

私のおしごととしては、AIをSNSの分析や投稿プランの捻出などに使いながら、クライアント様のサポートをしていこうと思っております。というか、サポートする人間などもはや不要なのでは!?!?

田村でした。

プロフィール・実績・掲載メディア(雑誌・新聞)・お問い合わせ

もっと読む

ChatGPTにTwitterアナリティクスのデータを読み込ませて分析する

/カテゴリ: AI, ソーシャルメディア /作成者: tamuranoritakaTwitterの運用レポートを作成する時間がだいぶ短縮できそうです。

まずTwitterアナリティクスを開きデータをCSV形式でエクスポートします。

By Tweet でも By day でもいいですが、一つ一つのツイートの内容を分析するにはBy Tweetの方がいいです。

保存したCSVデータをメモ帳などで開き全文をコピーしておきます。

ChatGPTで以下のように入力します。入力する内容はあなたが確認したいものにカスタマイズしてください。

・あなたはソーシャルメディアコンサルタントです。

・添付するTwitterアナリティクスのデータ(CSV)を分析してください。

・各ツイートの寸評を記載してください。

・各ツイートのインプレッション数をより多く獲得するためのアドバイスを記載してください。

・各ツイートの内容を併記してください。

・各ツイートのインプレッション数・エンゲージメント数など重要な指標を併記してください。

・アドバイスや総評は一般論ではなくこのアカウントに特化したものにしてください。

この質問の下にさきほどコピーしたCSVデータを貼り付けます。

送信すると入力した内容のとおり寸評やアドバイスが表示されます。

途中で回答が止まった場合は「つづけて」と入力すると残りの部分についても表示されます。

さらに詳細な情報がほしい時には

・エンゲージメント数について詳しく分析する

・フォロワーを獲得するための施策について提案してください

などと書き込むとそれに応じて改めてアウトプットされます。

※アウトプットされた文章はよく確認し、微調整が必要なら手作業で修正のうえ報告できる文体にしてください。

※CSVデータが大きく文字数のリミットを超える場合は、対象期間を絞るなどして対応してください。

所属している企業での報告会のまとめ、クライアント様へ提出するレポートに記載する、SNS運用者自身の改善ポイントの抽出をしたい場合など、いろんな場面で使えます。

プロフィール・実績・掲載メディア(雑誌・新聞)・お問い合わせ

もっと読む

ChatGPTを使ってSNSの投稿ネタを抽出する

/カテゴリ: ソーシャルメディア /作成者: tamuranoritakaSNSを活用する上で、コンテンツの投稿は非常に重要です。しかし、毎日継続的に投稿することは容易ではありません。そのため、日々新鮮なアイデアが必要になります。

そこで、ChatGPTを活用することで、投稿ネタのヒントを得ることができます。ChatGPTは、大規模な自然言語処理モデルであり、様々な分野の情報を学習しています。そのため、ChatGPTに質問やキーワードを与えることで、新しいアイデアを得ることができます。

以下では、ChatGPTを活用した投稿ネタのヒントを得る方法について、具体的な例を交えながら説明します。

1.フォロワーの問題や悩みについて聞いてみる

自分のフォロワーが抱える問題や悩みについて投稿すると、共感を得ることができます。しかし、どのような問題があるのか分からない場合は、ChatGPTに質問してみると良いでしょう。

例えば、「◯◯についてのフォロワーの問題」や「◯◯についてのよくある悩み」などのキーワードを与えてChatGPTに質問することで、フォロワーが抱える問題や悩みについてのアイデアを得ることができます。

2.自分の専門分野に関する情報を探す

自分の専門分野に関する情報を投稿すると、自分のアカウントが専門家として認知されることができます。しかし、毎日専門分野に関する情報を得ることは簡単ではありません。

そこで、ChatGPTに自分の専門分野に関するキーワードを与えて、情報を得ることができます。例えば、「自分の専門分野に関するニュース」や「自分の専門分野に関するトピック」などのキーワードを与えることで、新しい情報を得ることができます。

3.記念日や季節のイベントに関する情報を探す

記念日や季節のイベントに関する投稿は、人々の心をつかむことができます。ChatGPTにイベントや季節に関するキーワードを与えて、アイデアを得ることができます。

例えば、「春のおすすめイベント」や「夏のお祭り」などのキーワードを与えることで、季節やイベントに関する投稿のアイデアを得ることができます。

4.自分の興味や趣味に関する情報を探す

自分が興味や趣味を持っていることについて投稿することは、自分自身が楽しめるだけでなく、同じ趣味を持つ人たちとの交流のきっかけにもなります。

そこで、ChatGPTに自分の興味や趣味に関するキーワードを与えて、情報を得ることができます。例えば、「自分の趣味に関するニュース」や「自分の興味に関するトピック」などのキーワードを与えることで、新しい情報を得ることができます。

5.クイズやトリビアに関する情報を探す

クイズやトリビアに関する投稿は、人々の興味を引くことができます。そこで、ChatGPTにクイズやトリビアに関するキーワードを与えて、アイデアを得ることができます。例えば、「◯◯についての面白いクイズ」や「◯◯についてのトリビア情報」などのキーワードを与えることで、新しい情報を得ることができます。

以上、SNSの投稿ネタに困ったときにChatGPTを活用して、アイデアを得る方法について説明しました。毎日新しいアイデアを絞り出すことは大変ですが、ChatGPTを活用することで、より良い投稿ができるようになるでしょう。是非、試してみてください。

もっと読む

chatGPTというAIを使ってブログ記事を書く方法

/カテゴリ: ブログ /作成者: tamuranoritakaChatGPTとは、OpenAIが開発した大規模な言語モデルの1つです。ChatGPTは、自然言語処理タスクにおいて非常に高い性能を発揮し、自然な文章を生成することができます。

ブログ記事を書くには、まずはChatGPTに書かせたい内容を明確にすることが重要です。具体的には、以下のような手順で進めることができます。

1.タイトルを決める:まずはブログ記事のタイトルを決めます。タイトルは、記事を読んでくれる人の興味を引くために非常に重要です。タイトルは簡潔でわかりやすく、記事の内容を端的に表現するように心がけましょう。

2.キーワードを決める:次に、記事のキーワードを決めます。キーワードとは、記事の中で重要な役割を果たす単語やフレーズのことです。キーワードは、記事のSEO(検索エンジン最適化)にも影響を与えるため、適切に選ぶようにしましょう。

3.構成を決める:記事の構成を決めます。構成は、読み手がスムーズに記事を読み進めるために非常に重要です。一般的には、序論、本論、結論の3つに分けて記事を構成することが多いです。

4.内容を決める:最後に、記事の中身を決めます。記事の内容は、タイトルやキーワードに合わせて、読み手が興味を持つような内容を盛り込むようにしましょう。また、分かりやすく説明するために、具体例や図表を用いることも効果的です。

これらの手順を踏んで、ChatGPTに文章を生成してもらう場合は、以下のような手順で進めることができます。

1.ChatGPTに入力する文章を決める:まずは、ChatGPTに入力する文章を決めます。入力する文章は、記事のタイトルやキーワード、構成などを踏まえて、それに沿った内容にするようにしましょう。

2.ChatGPTに文章を生成してもらう:入力した文章を元に、ChatGPTに文章を生成してもらいます。ChatGPTは、入力された文章に基づいて、その続きを自然な文章で生成することができます。文章を生成する際には、適切なトークン数を指定することが重要です。トークン数が少なすぎると、生成された文章が不完全になり、逆に多すぎると、生成された文章が冗長になってしまいます。

3.生成された文章を確認する:ChatGPTが文章を生成したら、その文章を確認します。生成された文章が、記事の内容に合っているかどうか、文章の流れが自然であるかどうかをチェックしましょう。また、生成された文章に誤りがないかどうかも確認する必要があります。

4.必要に応じて編集する:生成された文章に誤りや不備がある場合は、適宜編集して修正しましょう。文章を編集する際には、読み手が分かりやすく、興味を持って読めるように心がけましょう。

5.記事を完成させる:文章が完成したら、記事を完成させます。完成した記事は、ブログに投稿する前に、もう一度最終チェックを行い、誤字や脱字がないかどうかを確認しましょう。

以上が、ChatGPTを使ってブログ記事を書く方法の手順となります。初めての方でも、この手順に沿って進めることで、自然な文章を生成することができます。ただし、自然な文章を生成するためには、適切な入力文章を用意することが重要です。そのためには、タイトルやキーワード、構成などをしっかりと考え、文章生成に必要な情報をChatGPTに与えるようにしましょう。

もっと読む

Twitter blueの設定をしてみたので今わかっていることを書いておく

/カテゴリ: ソーシャルメディア /作成者: tamuranoritaka2023年1月11日、日本時間のお昼すぎ頃から徐々にTwitterblueを利用できるアカウントが見られるようになりました。私も早速運用している3つのアカウントでTwitterblueの利用設定をしてみました。

今から使いこなさないといけないのですが、やってみてわかったことを列挙しておきます。

・採用できるアカウントとできないアカウントがある

Twitterで新しい機能が搭載される際、いつものことではあるのですが一斉に全アカウントで新機能が使えるようになるわけではありません。私が運用しているアカウントの中でも、まだTwitterblueのメニューが表示されないものもあります。

※過去3日以内にプロフィール名などを変更した場合も使えないようですね。

・価格

スマートフォン(Twitterアプリ)からだと1,380円。Web版からだと980円です。私は1つだけスマホから加入してしまいました。

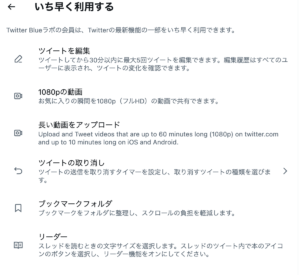

・ツイートの編集

ツイートしてから30分以内に最大5回ツイートを編集できます。編集履歴は他のユーザーにも公開されます。

・長い動画をアップロード

フルHD(1080p)の動画を、最大60分のものまでアップできます。60分の動画をアップするにはPCから操作することが必要です。スマートフォンからアップできる動画の最大値は10分です。

・ツイートの取り消し

投稿後に誤字脱字などがあることに気づいた場合などにツイートを取り消すことができます。取り消すことができる時間も好みに設定できます。「いや、やり直したいときはツイートしたあとに削除したらいいんじゃないのか?」とも思いましたが、この機能を使うと最初に入力した文面をそのまま修正できるので、ちょっとだけ便利かもしれません。

ほか、上記のメニューも含めてこんな感じでできることが並んでいます。

※1月11日15:00現在、Twitter blueの代金決済が完了したアカウントにはこのような通知が届いています。設定した3アカウントすべてにおいて、まだ青のチェックマークは表示されていません。

もっと読む