今年の半ばから、SNS運用についての基礎知識を身に付けていただく「SNSマネージャー養成講座」を始めました。

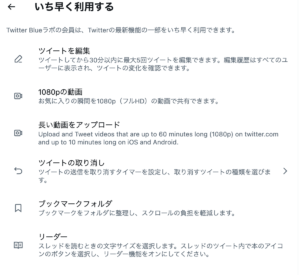

SNSの基本知識をインプットしていただく初級講座は月に5回前後。インプットした知識をアウトプットし、普段の業務に役立てていただく上級講座は月1回。講座の運営に携わっていただきながら、自らも講師として伝える側になる資格を得られるチーフ講座も月に1回。

私の課した無茶な量の課題をクリアしていただき、見事チーフSNSマネージャーの資格を取得していただいたみなさまのご協力をいただきながら、コンスタントに開催できています。

当初この講座は、従来私が直接クライアントさまにしか伝えられなかった基本的なSNSについての知識と運用するうえでの考え方をより多くの方に伝えたいと考えたところから始まりました。

2015年頃から毎月開催していたウェブ解析士協会での「ソーシャルメディアマネジメント研究会」にて、ポロっとこの講座の構想を漏らしたところ、周りの皆様のご協力を以ってあれよあれよとカタチにしてくれたというのが実状です。

最初は「なんかおもろそう」から始まり、その後講座開設に向けてガッツリ取り組んでくれた井水さんとか、もうほんとに感謝です。

で、この講座。最初は「SNSのことをたーくさんの方に伝えたい」と思って始めたのですが、半年ほど運営していて少し当初とは方向性が違うメリットを感じています。

※ちなみに最初はこういう暑苦しいことを思ってました(今も思ってますが)

2020年6月27日 ウェブ解析士協会コラム:SNSの基本的な知識を学べて、適切なSNS運用ができる「SNSマネージャー養成講座」

加えて新たに気付いたメリット、2つあります。

1.コミュニティでの情報共有がそれはもう活発で

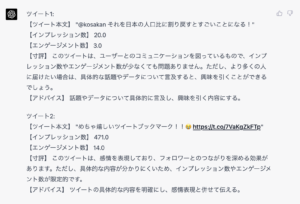

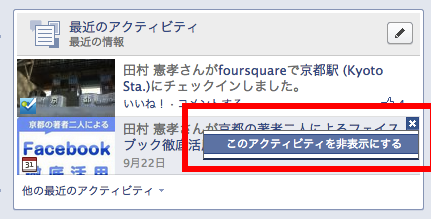

初級SNSマネージャーに合格したみなさんにはFacebookのSNSマネージャー合格者グループに招待しています。

このグループ、当初は伝達事項などを確実に伝えるための手段として作ったのですが、私が目を離しているスキにいろいろおもしろいことが起こっています。

・SNSマネージャーに合格した方が業務の中で感じた疑問や問題点を質問し、それに対してチーフSNSマネージャーのみならず、他のSNSマネージャーも積極的に必要な情報を提供してくれる。

中には私も知らないツールや最新情報が紹介されていたりして、私自身も勉強になったりしています。

担当者が少ない企業さんや個人で事業をされている方など、こういう質問が気軽にできる環境はすごくいいんじゃないでしょうか。

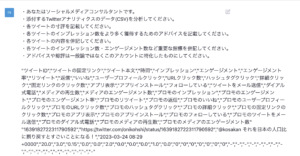

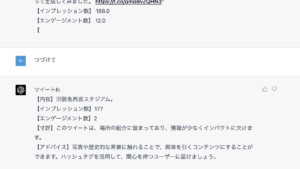

・SNSマネージャー合格者限定のショートセミナーが展開されている

これは私からお願いしたことなのですが、チーフSNSマネージャーによる「30minセミナー」を、SNSマネジャーFacebookグループで不定期に開催しています。

LIVE配信なのですがあとでも視聴していただくことが可能です。講座参加時に配布するテキストには掲載されていないツールの紹介やSNSの活用法などが展開されています。

これまでも稲葉チーフの「SNS✕採用」、里村チーフの「リード獲得できるSNS広告事例」、積チーフの「TikTok for ビジネス」などを実施していただいています。

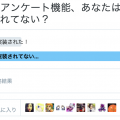

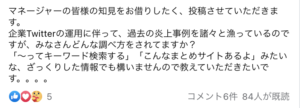

・勝手にアンケートを作って集計したりしてくれる

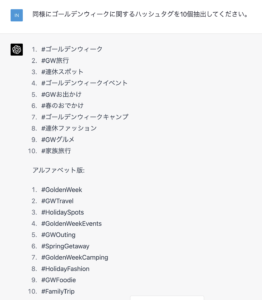

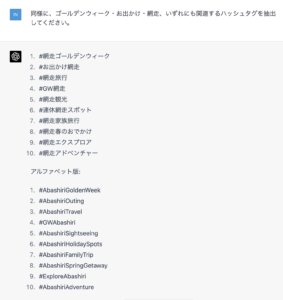

ある上級SNSマネージャーの方から「SNSマネージャーに合格したみなさんがおすすめするTwitterアカウントを聞いてみたいです!FacebookのSNSマネージャーグループでアンケートとってみてもいいですか!?」とご連絡いただきました。

コミュニティが活性する、かつ収集したデータはSNSマネージャーみんなの役に立つ!ということで、どうぞどうぞと答えました。こういう前のめりな感じ、すごくうれしいです。

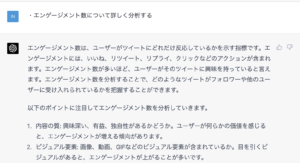

レビューもいっぱい頂いています。

2.所属組織の壁なく情報共有が行われている

SNSマネージャーの資格に挑戦していただく方のプロフィールは千差万別。講師として活動してくれているチーフSNSマネージャーのみなさんだけ見ても、経営者さんや個人事業主さんからいくつかの広告代理店の社員さんたちまで、業界や企業の垣根なく携わってくれています。

各々のチーフが自社の利益のみを追求するのではなく、普段業務に活かしている知識を持ち寄りながら、受講生にお伝えするコンテンツを日々喧々諤々練っています。

理想はこの体制をうまく利用し、SNSマネージャー養成講座を受講していただく皆さんにより役立つ情報を還元できる状態にすることです。

最初はただ「SNSを業務に使うことのハードルを取り除き、基本的網羅的な内容を伝えたい」という思いで始めたSNSマネージャー養成講座でした。

始めてみると、プロジェクトに参加していただく皆さんのおかげで、思いもしなかった動きが出てくるものですね。集合知のパワーはすごい。

大量の課題をクリアしたチーフSNSマネージャー・上級SNSマネージャーの皆さま、忙しい中まる1日の講座を受講して頂いた初級SNSマネージャーのみなさん、ほんとうにありがとうございました。来年もなにとぞよろしくです。

来年、SNSマネージャーの資格に挑戦してみようかと考え中のあなた。開催スケジュール等詳細はこちらから。

SNSマネージャー養成講座 開催スケジュール・詳細

まず、初級資格を取得していただくことで「自分はSNSの基本知識を持っている」ことを証明できます。実務に活かしたり、就活や転職にもご利用ください。

※初級講座は毎週のように開催されています。土日祝日もありますのでご都合のいい日時を選んでくださいねー